2025.2.14

『京橋アート・アベニュー』第19回 京橋に導かれて。桃山から明治までの屏風、掛軸を扱う藤美術

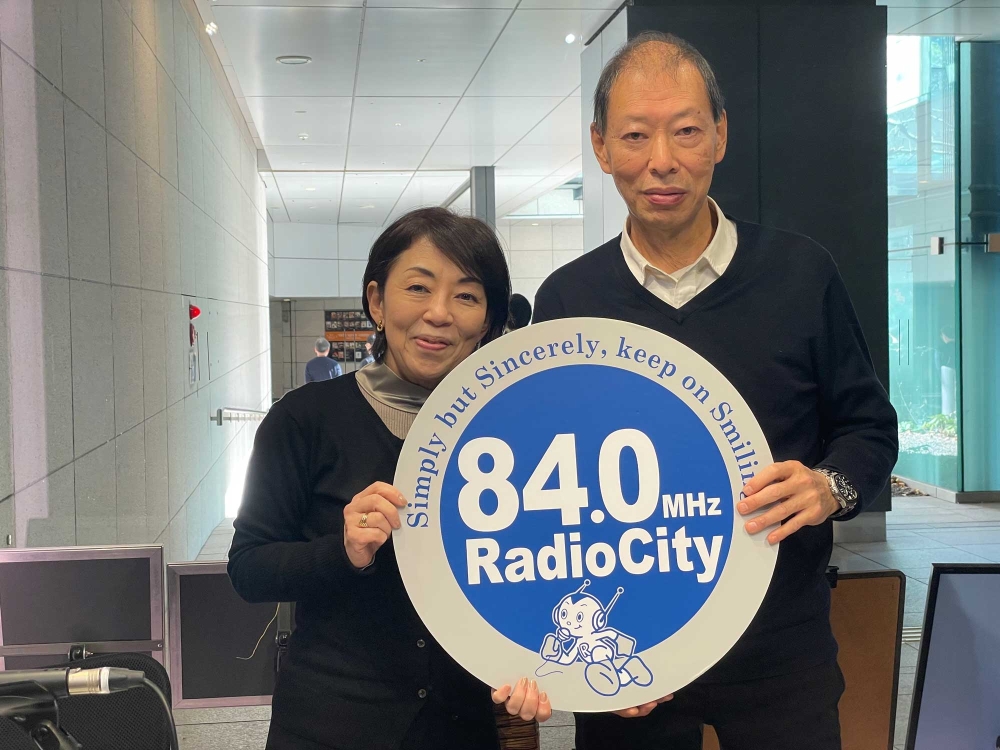

中央エフエムHello! Radio City「京橋アート・アベニュー」

第19回 1月31日(金)放送

出演者:藤美術 藤城毅さん

ナビゲーター:JUMIさん

*本記事は中央エフエムさんに許可をいただき、収録内容を書き起こして編集したものです。

目の前に落ちてくる思いがけない幸運

JUMI

ハローラジオシティ京橋アートアベニュー。皆さん、中央区京橋には日本一のアート街があることご存知ですか? 古から現代まで多彩なアートの魅力を発信する街なんです。ここは150ものギャラリーが集う日本有数の美術街。江戸時代からアートとゆかりが深く美術館級のお宝からご家庭で楽しむアートまで何でも揃うアートの街。そんな京橋にお店を構える美術のプロたちを月替わりでお招きしアートの街としての魅力を語っていただこうと思います。それでは参りましょう、京橋アートアベニュー。今日スタジオにお招きしたのは京橋3丁目にあります創業1951年の老舗藤美術ご店主の藤城毅さんです。藤城さんよろしくお願いいたします

藤城

藤美術の藤城毅です。よろしくお願いいたします。

JUMI

京橋3丁目ですから、まさにこのスタジオと同じ街の中にあるわけです。藤城さんは今までラジオにご出演されたことは?

藤城

初めてなんです。

JUMI

いいお声ですね!

さて、藤城さん、今日のメッセージテーマがございまして、「思いがけない幸運」。いかがですか?

藤城

ありがとうございます。やはりこの商売をしてると非常に縁だとか、導かれると感じることが多いですね。

JUMI

やはりそうですか…。

藤城

例えば美術館、博物館で屏風を見ていて、「こういう屏風いいな」「欲しいな、欲しいな」って念じてるとね、目の前に落ちてくるときがあるのです。向こうからやってくるというか、落ちてくるんです

JUMI

落ちてくるんですか。

藤城

よく前髪を引っ張るとか言うじゃないですか。

JUMI

そうです天使の前髪などと言いますね。

藤城

そう言うんですけれど、僕の場合はやっぱり「落ちてくる」んです。

JUMI

名言ですね(笑)。

藤城

そういう時にラッキーとか、運命だとか縁だとかを感じて、今日は神様にちゃんとお礼をしなくちゃいけないなとか、そういうことをじますね。

JUMI

こういうお仕事ならではということもあるかもしれませんね。

今日はですね、藤美術さんで扱ってらっしゃる古美術について教えていただこうと思いますのでよろしくお願いいたします。

藤城

よろしくお願いいたします。

京橋の魅力と京橋に移った理由

JUMI

藤城さんはこの京橋という街にお店を移されたということでしたね?

藤城

もう5年すいません3年ぐらいになりますかね3年4年ですかね。その前は銀座1丁目の方で2年、その前に港区の芝公園というところでお店を30年ほど構えておりました。近くに東京美術倶楽部というのがありましてねその近くでした。

JUMI

そこから今は京橋ですけれども京橋の街はいかがですか?

藤城

京橋というのは昔からの歴史を感じますね。ご縁を感じる街のような気がします

JUMI

これも導かれた感のあるラッキーの一つなのですか?

藤城

そう私は思います。というのも銀座1丁目にお店を開いている時に、ある古美術商の先輩が同じ銀座に移ってこられたんですね。ですから、そのお祝いも兼ねまして何回か足を運ばせていただいていました。何回目だったかな、その店に行った時に京橋のあそこのお店が空くんだよ、と教えてもらいまして。

「まだ内々の話だけど、君は店を移りたいって言ってたから。今すぐ行ってみたら」と言われましてね。地図書いてもらいまして行って行きました。前の方がまだお店の片付けをされている状態でしたが、見たらすぐ気に入ってしまって、4階に大家さんいたものですから契約してまいりました。

JUMI

本当にご縁中のご縁だと思います。京橋という街は、非常に古くから古美術の町であって多くの方たちがこのお店、この街ということで美術品を買い求めたり、お売りになったり、ということですけれど、それは十分ご存知でらっしゃったのですね?

藤城

そうですね。やはり京橋仲通りというのは、大手の美術商がいる聖地のような所だと私は思っております。

JUMI

その京橋にいらっしゃって、藤美術さんが扱っていらっしゃる美術品、具体的にはどういうものでしょうか。

藤城

私どもが扱わせていただいているのは、桃山・江戸期の屏風、もしくは障壁画と言いましてね、寺院だとか、お城にありました襖だとか、あとは掛け軸ですかね。江戸期の掛け軸をメインに扱っております。

私が好きなのは、ぱっと見が綺麗なものです。私は人間が単純なもので、理屈をこねるのは得意じゃないんですね。ぱっと見が綺麗なものを扱わせていただいております。

古美術を見極めるには店主を見極めるべし

JUMI

今おっしゃったように掛軸、屏風を中心に扱ってらっしゃるということですが、古美術の魅力、つまり何百年も前のものが私たちに語りかけるものってどんなことなんだろうということもありますし、もしも私たちが買い求めるとしたら、見極める目を持つにはどうしたらいいのか、どんなヒントがあるのか教えていただきたいのですが。

藤城

そうですね。物を見たときに、私ども業者でも見極めって非常に難しいものがあります。

もう40年もやってきた結果がこれですから、こう言っては語弊があるかもしれないですけれども、 素人の方がご自分の眼力でそれを判断するというのは、非常に難しいのではないかなと私は思います。

JUMI

そうですよね。だとするならば、どんな導きがあるといいのでしょう?

藤城

そうですね。当店にお越しになられるお客様には、私は常にお伝えすることがあります。

最初に申し上げることが、まずうちでは別に買わなくてもいいと。でもね、これからお客様の10年先、20年先のことを見据えてお話しさせていただくわけですから、まずそのお店の主人の目というものをいち早く判断しなくちゃいけないと思うし、お店に展示されているものが自分のフィーリングに合うのか合わないのか、それをやっぱり感じていただかなきゃいけない。まず大事なのは、そのお店の主人と直接、 いかにいろんな話をして、その人物を判断するということが大切かなって僕は思いますね。

JUMI

今こうしてお互いに藤城さんとお話ししているわけです、その間にもお互いにどんなものが響くんだろうかとか、 そういうことを感じることができるわけですもんね。

そしてそのお店の主人の方とぜひお話をしていただきたいなというのがあるんですが、 今日は、藤城さんから、ぜひ皆さんにお披露目したいという一品をお持ちいただきました。

なかなかラジオなんでね、どんなものというのをパッと見ることはできないんですけれども、今回掛軸をお持ちいただきました。この掛軸について藤城さんからのご紹介をお願いしたいんですが。

一瞬で良し悪しを判断する感覚は40年かけて培ったもの

藤城

今日お持ちさせていただいたのは、実はこれをお買いになられたお客様の承諾を得て、 今日ちょっとお持ちさせていただいたんです。江戸琳派のですね、酒井抱一の弟子の鈴木基一という人の、「秋の七草」という着色で非常に綺麗な作品でございます。

JUMI

細かくて、でも生き生きとしているのが本当によくわかる作品なんですけれども、 これを例えば藤城さんがどこかからお買い求めになるとするじゃないですか。その時に、どこでこれはいい作品だって判断なさいますか。

藤城

そうですね。掛け軸って最初から展示されている状態で、 全体を見る見方と、 例えば他のお店だとか、個人の方から拝見するときにね、 箱から出して、掛け軸を少しずつ開いていって、 最初の絵が出てくる。 その最初の出てきた絵を見た瞬間に、線がいいな、これがいいなっていう風に、感じるのが大きいかなって、この頃わかりました。

JUMI

この頃? だって40年やってらっしゃいますけれども、それでもこの頃ですか?

藤城

はい、今まで40年やってたんですけど、本当に不目利きでした。

JUMI

いやいや、藤城さんは日本国内はもちろんなんですけども、 美術館であるとか、 博物館、 そういったところともやりとりをなさっているという意味で言うと、 藤城さんの眼力はすごいわけじゃないですか。

巻物をスルスルスルっと最初の何センチ開けたところで、その線一本一本を見た瞬間に、これはいい作品だって、感じるって伺いましたが…。

藤城

そうですね。本当に最近だと思います。

JUMI

今日お持ちいただいたけ軸に関して言うと、ススキのシュッとした一本の線、これについてどういうところが素晴らしいと思われますか?

藤城

やっぱりススキの、穂ですかね。あれを描くときに、絵の具をつけて筆で描くわけですけれども、途中で考えている部分がないんですね。

迷いがないですね。 スーッと同じ筆圧でものを描くんですけれども、途中であれっていうところがないですね。

穂の一本一本が非常に微妙に風にたなびいているような、 線が生まれてくる。

JUMI

儚げだけれども、力強い。

藤城

そうですね。生きているというかね。

現代の住宅事情で楽しむ日本美術

JUMI

やっぱりこれは、藤城さんに伺わないとわからないと思うんですが、今は割と日本のお家でもそうですし、もちろんヨーロッパ、海外はそうですけれども、日本の和のもの、掛け軸であったり、屏風を自分のお部屋に飾って楽しむという文化が多いと思うんです。そういう意味でいうと、藤美術に伺って自宅に床の間がなくても、掛け軸の飾り方であるとか、そういったことを教えていただくヒントになると思うので、ぜひ、皆さんにお越しいただきたいですね。

藤城

今は、床の間があるお家の方が少ないですから、大きな壁面があるところに、一番上の天井との境にピクチャーレールを付けましてね、高さを調節できる自在というのがありますから、掛け軸をリビングにポンポンと飾る方が多いです。

その周りにご自分で他のものをデザイン、レイアウトしてお楽しみになるのがいいかなとは、思います。

JUMI

本当に、そうですね。それだけで室内が変わる、空気が変わる、 季節が変わる、ということがありますので、日本美術、桃山時代そして江戸時代の屏風や掛軸を実際にご覧になってください。そこから感じていただけるといいと思うのでぜひ藤美術さんにお越しいただきたいと思います。

今日は京橋3丁目にあります藤美術からご店主の藤城毅さんにお越しいただきました。

藤城さん本当にありがとうございました

藤城

どうもありがとうございました

中央エフエム Hello! Radio City ブログでもご覧いただけます!

http://fm840.jp/blog/hello/2025/1

藤美術

https://www.tokyoartantiques.com/gallery/fuji-antiques/